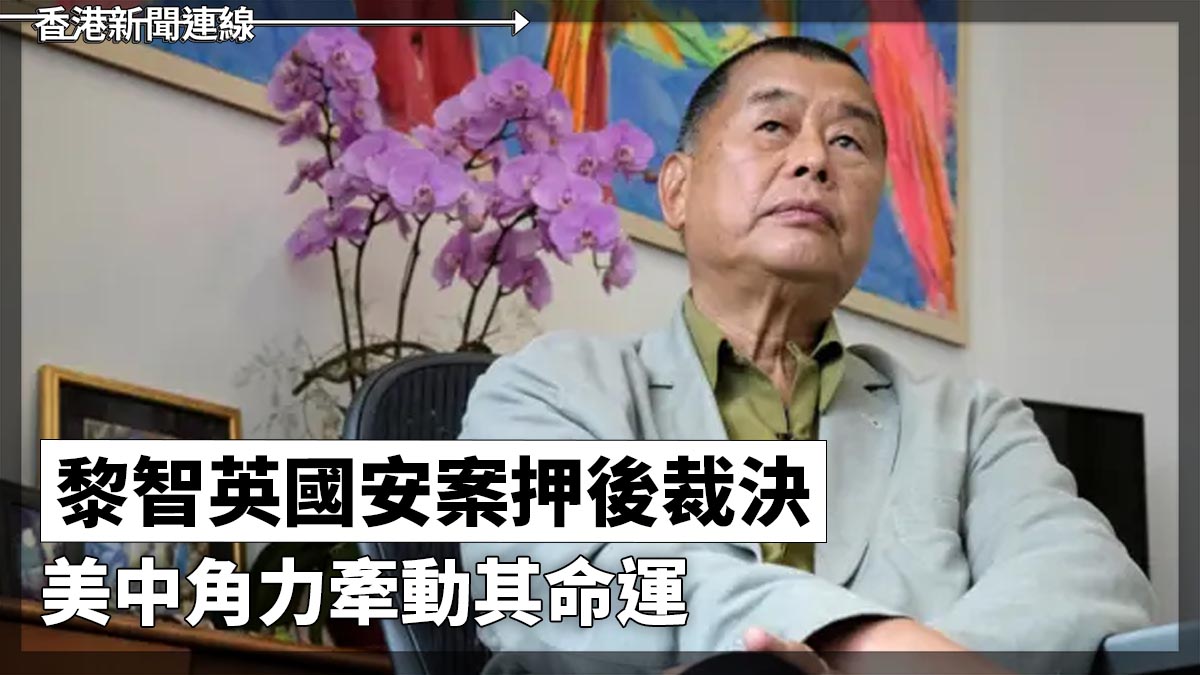

香港壹傳媒創辦人黎智英涉《港區國安法》案件,今日完成結案陳詞,法官宣布押後裁決。黎智英而家正面對兩項「串謀勾結外國勢力」罪名,最高刑罰係終身監禁。檢方指控佢係 2019 年反修例運動嘅「主謀」,強調佢曾經同美國政界人士會面,透過通信同接受媒體訪問等方式,尋求外部力量介入香港事務。辯方則喺長達 50 日以上嘅審訊中重申,黎智英只係表達對香港嘅關注,唔係尋求外國干預,屬於言論自由範疇。

外界普遍認為,案件結果未必單靠法律裁斷,而係更大可能受到政治考量影響。《紐約時報》報道指出,香港法院處理國安案件嘅定罪率接近百分之一百,黎智英最終係判罪定獲釋,關鍵取決於北京點衡量外交上係釋放定繼續羈押,更符合自身利益。正因如此,黎智英嘅家人同支持者更加寄望外交斡旋。

美國總統特朗普早前公開表態,稱會盡力「營救」黎智英,但亦承認中國國家主席習近平「恐怕唔會太高興」。華府「捍衛民主基金會」研究員辛格頓分析,如果北京從戰略角度考慮,釋放黎智英可能會被視為一個「代價唔高嘅善意舉動」,有助維持中美關係穩定。不過佢亦警告,習近平可能將案件當作展示北京權威嘅典型例子,甚至因特朗普介入而變得更強硬,把「本來可以解決嘅案件變成白宮負擔」。

報道又提到,特朗普政府處理中美關係時,一向將經貿議題擺喺人權之上。本月 11 日,美中雙方同意延長三個月貿易休戰,以免矛盾升級。特朗普其後亦淡化外界期望,表示佢已經履行承諾,向中方提出黎智英案件,但未必能夠爭取到實際結果。

辛格頓認為,喺當前中美聚焦出口管制同工業競爭嘅格局底下,人權議題已經唔再係雙方嘅核心議程。佢形容黎智英案件喺道德上雖然「非常清晰」,但喺中美戰略角力背景下,政治影響力已經逐步被邊緣化。