全球貿易正進入結構性轉折。聯合國貿發組織預計,2025年上半年貿易額將增加約5000億美元,但安聯貿易保險公司最新報告警告,地緣政治對抗、保護主義升溫,加上氣候變化帶來嘅極端天氣,正令全球貿易基建出現明顯瓶頸。報告估算,2025年全球貿易仍可增長2%,但到2026同2027年將放緩至0.6%同1.8%,意味貿易戰嘅延後效應開始浮現。

安聯指出,蘇伊士運河同巴拿馬運河已成為全球經濟復甦嘅「脆弱動脈」。紅海胡塞武裝襲擊令蘇伊士過港量自2023年起暴跌七成,大批船隻被迫繞行好望角,航程延長三成,燃料成本每次多出約150萬美元。巴拿馬運河則因2024年乾旱水位驟降,通航量減少36%,容量縮減40%,亞洲至紐約航線運費暴漲三成七。全球主要航道如馬六甲、霍爾木茲同歐洲內河都面臨氣候同政治風險,港口老化問題進一步削弱咗供應鏈韌性。

造成壓力嘅根本係地緣經濟碎片化。安聯數據顯示,地理距離每增加10%,雙邊貿易量平均減少2%。過去一年,各國貿易限制措施激增三倍,影響商品價值高達2.7萬億美元,相當於全球進口近兩成;關稅水平比十年前高出八成,半導體同稀土出口管制屢創新高。疫情之後,運費波動擴大三倍,一旦供應缺口達到20%(約等於兩條蘇伊士運河運力),全球海運費率便可能倍增。

氣候風險亦雪上加霜。厄爾尼諾現象令巴拿馬河水位持續下降,蘇伊士周邊頻現暴雨同熱浪,歐洲港口如鹿特丹、安特衛普都暴露喺洪水威脅之下;亞洲樞紐如上海、寧波雖然具規模優勢,但政治風險升高,美國洛杉磯、長灘等港口則受限於容量同氣候瓶頸。

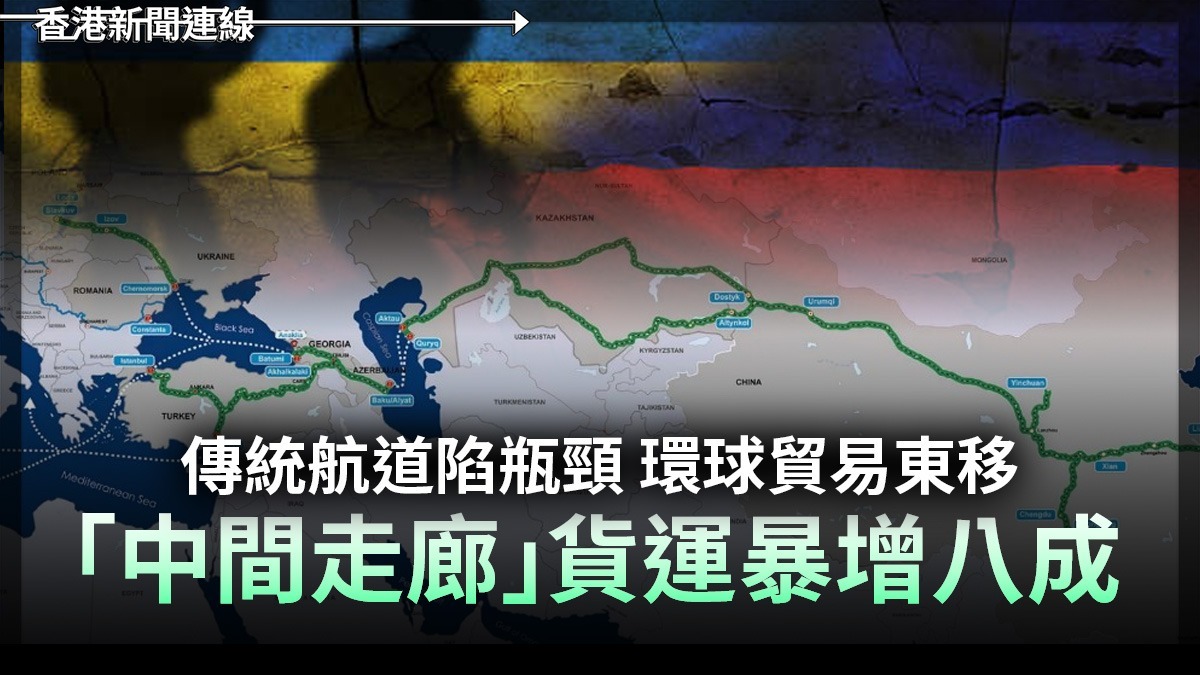

面對困局,各國正積極開拓新航線。2025年貿易增長主要來自供應鏈多元化同「友岸化」策略:美國企業加快撤離中國供應鏈,中亞「中間走廊」貨運量2023年激增86%,繞開俄羅斯直達歐洲;印度—中東—歐洲走廊(IMEC)連接南亞同地中海;墨西哥因近岸化內貿翻倍;南美秘魯錢凱港則成為中國同東盟新通道。北極航線亦逐步現代化,但受制於制裁同高成本。

全球貿易基建缺口預計到2035年將達10萬億美元,其中新興市場佔7.1萬億。雖然2023年私營投資於新興市場回升23%,但仍集中喺高收入地區。歐盟「全球門戶」投入3000億歐元、七國集團PGII提供6000億美元,中國「一帶一路」2.0計劃亦追加1000億美元。不過,低收入國家仍只吸引到約兩成私人資金,令落後地區難以追趕基建需求。

安聯建議企業採取多航線策略,推進區域化同盟友貿易,並加強庫存管理、擴充船隊多樣化(包括液化天然氣船同破冰船),以應對燃料價格同保險成本波動。投資者則應聚焦治理完善、回報穩定嘅基建資產,透過混合融資平台整合港口、能源同數位基礎設施。

安聯首席經濟學家貝納爾多表示:「舊航線正陷入新貿易戰,全球貿易必須以韌性取代依賴,開拓替代走廊,否則碎片化將拖慢復甦。」佢強調,儘管前路挑戰重重,只要各國同企業能及時行動,2026年0.6%嘅低增長或許只係短暫陣痛,而唔係長期衰退嘅開端。